2025年7月召开的中央财经委员会第六次会议强调“推动海洋经济高质量发展”,指出“要加强海洋生态环境保护,接续实施重点海域综合治理,积极推进海域分层立体利用,探索开展海洋碳汇核算”。近日,正和生态研发的“生态海堤模块化系统”成功获得国家发明专利授权,这一技术突破不仅体现了公司在海洋生态领域的创新能力,也为推动海洋生态与经济协同发展提供了重要的技术支撑。

发明专利授权证书

当前,海平面上升、台风频发等问题加剧海岸防护压力,传统钢筋混凝土海岸工程结构存在与陆海生境适配性不足的矛盾。“生态海堤模块化系统”应用“装配式海堤红树修复模块技术”,以基于自然的解决方案(NbS)为理念,融合海岸工程、生态学等多学科交叉知识,采用木桩、活枝条、块石、植物纤维等天然材料,构建“活植物特性+人工结构”复合海岸生态修复及防护体系,实现海岸带生态效益与防护功能的协同。

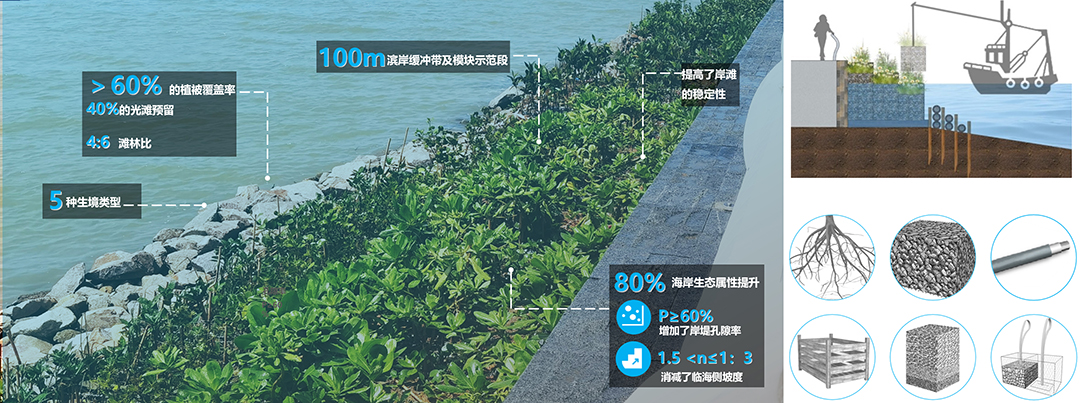

“生态海堤模块化系统”在广州东莞项目的实际应用

技术特点

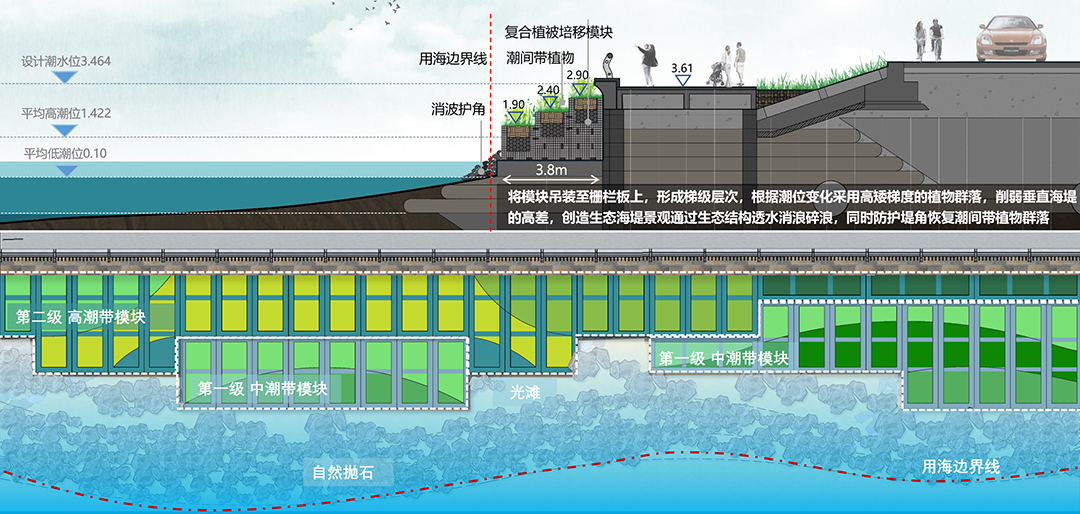

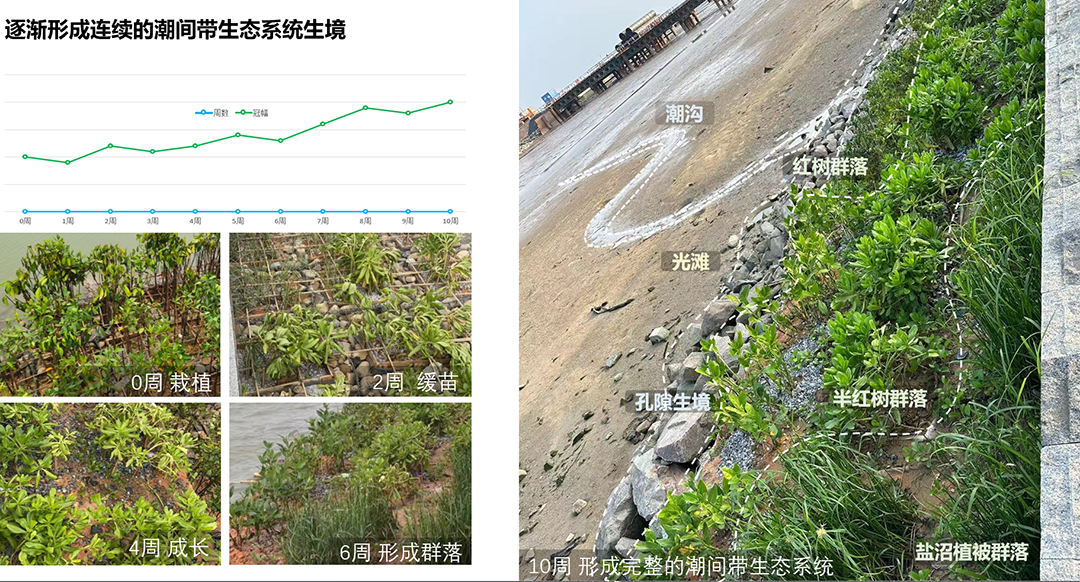

“生态海堤模块”可因地制宜进行现场组装或海上吊装,借助港口工程设备显著提升施工效率;堤身迎海侧以红树海岸替代传统硬质护岸结构,可有效提升强风浪区海岸植栽幼苗的成活率和抗浪能力。随着红树植物生长,其根系会逐步替代临时人工结构,形成更加稳固的生态防护系统;临时人工结构则在波浪海流作用下逐渐分解为营养物质,进一步拓展红树、半红树、盐沼等防灾减灾植物的生长范围。该技术兼具优异的气候适应性、经济合理性与生态效益,既保障海堤透水性,又为潮间带生物提供栖息空间,实现海域与陆域生态系统的有机连接,真正践行“取之自然、用之自然、自然做功”的生态理念。

创新亮点

该模块通过吊装装配方式科学构建4:6的滩林比,孔隙率较传统海堤结构提升60%;同时精准“缝合”堤海界面,从陆向海梯度营造出盐沼生境-半红树生境-红树生境-光滩潮汐生境-底栖生境多重潮间带栖息空间,大幅提升海岸生态系统的多样性与稳定性。

红树模块剖面与平面图

营造多重潮间带栖息空间

应用价值

该技术适用范围覆盖直立式、斜坡式等各类海堤,模块单体规格为3米×2米×1米(长×宽×高),可根据场地实际条件灵活拼装——无论是狭窄海堤区域,还是宽阔堤前滩涂,均可通过调整模块堆叠高度与覆盖面积,同步满足景观营造与红树生长的双重需求。

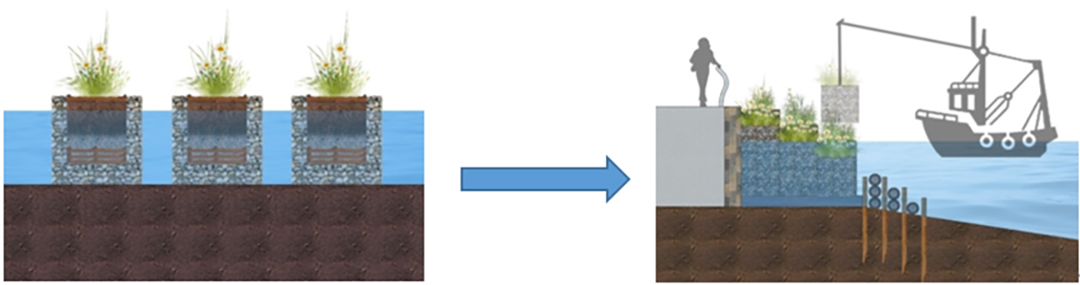

海堤生态模块可因地制宜灵活拼装

转化可行性

该技术彻底摆脱海堤生态化改造对水下作业的依赖,采用“岸上预制模块+离岸海上吊装”模式完成现场组装,大幅降低施工难度与安全风险。生态模块结构采用高强度工法设计抵御变形,网面选用特种合金材质,结合力学模型的加强筋设计,精确匹配吊装点位,确保吊装过程中无结构变形。

2023年7月,台风“泰利”“杜苏芮”先后在广东沿海登陆,现场勘察显示,台风过境后模块内植物长势良好、组装结构保持稳定,充分验证了该技术在极端气候条件下的优异适应性与结构韧性。

海堤实施前后对比

0-6周红树植物生长记录

实施12个月红树生长情况

近年来,正和生态在海洋生态修复领域持续深耕。公司与自然资源部第三海洋研究所共建“海洋生态保护与修复重点实验室”,依托国家级实验室平台,公司主导编制《海岛生态修复技术指南》《海洋生态修复验收指南》《活力海岸构建技术指南》三大行业标准,成为海洋生态治理领域的权威规范。同时牵头承担“十四五”国家级重点研发计划“典型海岸侵蚀防护活力海岸构建关键技术-活力海岸模式构建与示范应用”等课题。此外,公司联合智谱AI与自然资源部第三海洋研究所发布“国内首个海洋生态修复垂直大模型ShorelineGLM”,能精准诊断海洋生态退化症结、动态预测修复成效,推动海洋生态修复从“经验驱动”转向“数据+AI”双轮驱动,大幅提升工程科学性与效率。

相关研发成果已在多个项目中实现技术落地:“典型海岸侵蚀防护与活力海岸构建关键技术”已在厦门成功应用示范;珊瑚礁修复技术在海南省东方市予以实施;红树林生态系统构建技术也应用于广东雷州及海南三亚山水项目。这些实践充分彰显了公司在技术研发与转化方面的成熟能力。

此次发明专利的成功授权,是正和生态在海洋生态技术研发领域的重要成果。未来,公司将持续推进海洋关键技术攻关与示范推广,积极服务于沿海生态防护、滨海湿地修复、自然保护区建设、气候变化应对等国家重大需求,助力实现海洋生态修复与海洋经济高质量发展的良性互动,为中国特色的向海图强之路提供更多技术和工程支撑。